Психологические «пространства» профессионального самоопределения личностиСтраница 1

Не всегда люди способны осознавать «что» и «из чего» они вообще выбирают, что создает ориентировочную основу действий самоопределяющегося человека.

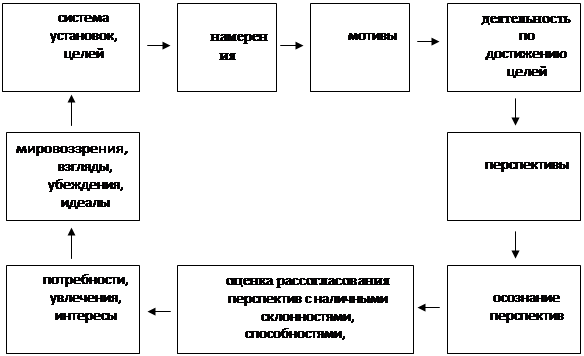

Например, М. Фельдкрайзер пишет об обществе как о «поле, в котором он (человек) должен продвигаться, чтобы быть принятым в качестве ценного члена, так что его ценность в собственных глазах зависит от его положения в обществе». Процесс профессионального самоопределения можно представить в виде модели, разработанной А.А. Ростуновым, где мотивообразующим компонентом выступают перспективы.

|

Рис. 1. Процесс профессионального самоопределения

Как показано на этой модели, потребности, увлечения и интересы молодежи возникают на основе осознания перспектив и адекватной оценки степени рассогласования требований перспектив с наличными склонностями, знаниями и умениями. На основе общезначимых перспектив формируются мировоззрения, взгляды, убеждения и идеалы, система целей и установок, намерения. Перспективы выступают в данном случае в качестве отдельной цели.

Формирование и поддержание устойчивой направленности личности представляет собою непрерывный процесс согласования требований перспективы посредством деятельности, посредством обратной связи. Формирование мотивов, как справедливо отмечает В.И. Ковалев, равно, как и системы целей и намерений, идет вместе с формированием потребностей. Потребность и другие компоненты (интересы, влечения, цели, намерения) становятся устойчивее за счет более глубокого познания перспективы и трансформацией возникшей потребности человека в конкретные мотивы. [8]

В процессе профессионального самоопределения личность проходит ряд ступеней.

· Начальная ступень. Внешне принимает решение освоить конкретную профессию, имея эмоциональный настрой, эпизодический, ситуативный интерес, предметную установку, некоторые трудовые привычки, однако у него нет самостоятельности и не проявляется инициатива.

· Вторая ступень.

Имеет фиксированную установку на профессию и более устойчивые интересы; у него проявляются склонности, однако больше его интересуют практические стороны учебного материала; сформировавшаяся цель дает общее направление учебнопроизводственной деятельности, у него проявляется чувство уверенности в себе, самостоятельность; формируется чувство ответственности.

· Третья ступень. Имеет твердую установку на профессию, устойчивый интерес и склонность к ней; проявляет особую увлеченность, как к практической, так и к теоретической стороне учебного материала; идет самоутверждение личности через профессиональный труд.

· Четвертая ступень. Страстное увлечение своей профессией; человек и дело сливаются в единое целое; направленность формируется при наличии больших способностей к избранной профессии, ярко выраженных склонностей и призвании; отмечается высокое профессиональное мастерство и наличие профессионального идеала; при твердых убеждениях в личной и общественной значимости своей профессии. [4]

Интересную типологию самоопределения предложил отечественный психолог М.Р. Гинзбург, который выделяет жизненное поле личности, в рамках которого и разворачивается профессиональное и жизненное самоопределение. При этом само жизненное поле определяется им как «совокупность индивидуальных ценностей, смыслов и пространства реального действования – актуального и потенциального, – охватывающего прошлое, настоящее, будущее».

Девятнадцатый век

С прогрессом науки в девятнадцатом веке в Германии произошло несколько важных открытий. Многие из идей, предложенных греками, были отвергнуты, и механизм памяти объяснялся при помощи биологических наук.

Прохазка окончательно и бесповоротно отверг бытующую идею о животных духах на основе того, что она не имела научной основы и подтвержд ...

Оральный тип

У людей этого типа энергия есть везде, но она равномерна рыхла. Это тип человека, не склонного к борьбе за существование. Этот тип вечно просящего, вечно ожидающего человека. У такого человека мало внутренней плотности энергии, тело его выглядит как рыхлое, везде равномерный налет рыхлого жира, легкая рыхлость в движениях, постоянно про ...

Ход и результаты исследования

Настоящее исследование было проведено на основании сравнения данных 116 учащихся средних школ г. Севастополя психически здоровых, не совершавших противоправных деяний, с показателями 331 несовершеннолетних правонарушителей, из которых 101 являлись воспитанниками Центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей РОУМВД г. Сим ...